熱力学第二法則

熱力学第 0 法則,第一法則で見てきたように,熱力学は私たちが経験から事実であろうと確信しているいくつかの事項を証明なしに公理として受け入れています。それでは,三つ目となる熱力学第二法則は,どのような私たちの確信を法則として定めたものでしょうか。事例を見てみましょう。

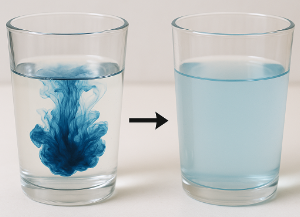

水に水溶性の青色インクを 1 滴垂らして溶解し,静置したところ,濃い青色が次第に水全体に拡がって薄い色水となった。

油性では水に拡がらないとか,溶けてなくて分散だったらとか,かき混ぜたらどうなるとかの本質ではない部分の突っ込みを避けるために,ややくどい表現になっていますが,要は「水にインクを垂らしたら拡散して均一になった」という事例です。

この事例にそんなこと「ありえない」と異議を唱える人はいないと思いますが,例えばこれを動画にとって逆再生した「水に溶けたインクが勝手に集まって濃い色の塊になった」という現象が,動画ではなく目の前で実際に起こるとしたらどうでしょう。「そんなのありえない!」と思う方もいれば,何かの手品と思ってタネ探しをする人もいるでしょう。今は手品の話ではないので,タネの存在は考えず,前者の「ありえない」の立場を採用しましょう。

どうして「ありえない」と思うのでしょうか。インクを垂らした瞬間はインクの拡散という巨視的変化が見られますので非平衡状態で,拡散後の薄い色水はそれ以降,巨視的な変化がないので平衡状態に達したと見ることができ,この「ありえない」は「ひとたび系が平衡状態に達したのであれば,何もせずに勝手に系が非平衡状態になっていくのはありえない」を簡略化したものでしょう。「系の変化する方向は,外から何もしなければ(手品のタネがなければ),ある状態(非平衡状態)から別のある状態(平衡状態)に自然と向かって進んでいく」という変化の方向性は私たちの経験ではいかにも事実のように思えます。

では,この変化の方向性の逆,「ありえない!」が起こったと仮定したとき,これは第 0 法則または第一法則に反しているでしょうか。

第 0 法則は熱平衡状態を温度という尺度で分類できるということを言っています。今は複数の熱平衡状態を比較するということではないので,仮に「ありえない!」現象を想定しても,第 0 法則には反していません。第一法則はエネルギーの保存則でした。インクの拡散というのは微視的にはインク分子と水分子との衝突が繰り返されることで起こります。インクが拡散する衝突ではエネルギーが保存され,一方でインクが集まるような方向の衝突ではエネルギーが保存されずに第一法則に反するからインクは拡散するのかというと,そんなことはありません。どちらの場合でもエネルギー保存の観点から見ると違いはありません。よって第 0 法則,第一法則だけを考えていては,インクは集まらずに拡散するという変化の方向性についての経験的事実を説明することができません。

経験的事実に基づいた新たな公理が必要なようです。熱力学第二法則を次のように約束しましょう。

孤立系では,系の巨視的な変化の方向は決まっていて,逆方向に進むことはない。

第二法則では,孤立系でなければ,逆方向の可能性を排除していない点は注意が必要です。別の事例を考えます。

$10\oC$ の水に $50\oC$ の鉄球を入れたら,どちらも $30\oC$ になった。

水の量や鉄球のサイズによって最後に何度になるかは変わりますが,今は $30\oC$ になったということです。これを「$30\oC$ の水に $30\oC$ の鉄球を入れたら,水が $10\oC$ に冷え,鉄球が $50\oC$ に温まった」としたらどうでしょうか。ありえないですね。でもエネルギーは保存されています。最初の事例ではインク分子の運動(個々の衝突はミクロだが,拡散は巨視的な運動)に基づくものでしたが,今回は物質の巨視的な移動はありません。しかし,第 0 法則より「どちらも $30\oC$」というのは水と鉄球が熱平衡状態に達したことを意味します。よってこれも「外から何もしなければ平衡状態から非平衡状態に巨視的に自然と移行することはない」という熱力学第二法則により説明される事例です。

このように,私たちの周りで観測される事象には,非平衡状態から平衡状態に向かう,目に見えない何かがはたらいているようです。上記の二例の本質は同じですが,熱力学発展の歴史の中では,インクの拡散よりは,熱を仕事に変えることと熱の移動方向に関心がもたれましたので,歴史の中で登場した熱力学第二法則の表現を以下に記します。高校理科編 > 熱力学第二法則で紹介したクラウジウスの原理とトムソンの原理の再掲です。

- クラウジウスの原理

仕事を熱に変えることなしに,低温の物体から高温の物体に熱を移すことはできない。

- トムソンの原理

一つの熱源から熱を受け取り,他に何の影響も残さず,これをすべて仕事に変えて元の状態に戻るサイクルはできない。

クラウジウスの原理は冷蔵庫の話です。冷蔵庫の中は冷えていますが,外側は室温よりも温かいです。これは庫内の熱が排出されて温かいのではありません(その分も一部はあるでしょうが)。(電気で)仕事をして庫内を冷やす際に,必ず仕事が熱に変わってしまうため,その熱で温かいのです。一方のトムソンの原理は少しわかりにくいですね。熱源から熱を受け取って仕事に変えるサイクルとはどのようなものでしょうか。次節では熱を仕事に変える熱機関について考察します。

最終更新日 2025/08/14