溶解度

ようかいど

solubility

物質の性質を示す重要な情報の一つに溶解度(solubility)があります。ある物質が別の物質(溶媒)にどの程度溶けるのかの限界値が溶解度です。例えば,再結晶をしようと思えば,目的物の溶解度の情報がなければ溶媒や温度の選択ができません。溶媒に溶けなければ化学反応を起こすことも難しくなるので,化学合成を計画する際にも,用いる試薬の反応溶媒に対する溶解度が重要になります。

溶解度の表し方

溶解度は物質によって固定の値をとるのではなく,溶媒によっても変わりますし,同じ溶媒であっても温度によって変化します。これをきちんと示したものが溶解度曲線で,水 $100\unit{g}$ に対して,目的の物質が何グラムまで溶けるかを温度に対してプロットしたものが最も一般的です。溶媒ではなくて溶液 $100\unit{g}$ 中の溶質の質量で表す溶解度は質量パーセント濃度になり,値が変わってきますので,文献などで溶解度を調べる際は定義の確認が大切です。溶解度曲線の溶媒は水に限りません。溶媒が異なれば溶解度曲線も異なるので,溶媒ごとに曲線を作る必要があります。ただし習慣として,文脈から自明で特に溶媒に触れていない場合は水溶液と考えてよいでしょう。

溶解性

ある物質の溶解度の温度依存性を様々な溶媒で調べて溶解度曲線を求めておけば理想的ですが,それはなかなか大変です。しかし,そこまできちんとしていなくても,ある物質がある溶媒によく溶けるのか,溶けにくいのか,全然溶けないのか,といったように大雑把に溶解度の大小を知っておくだけでもそれなりに役に立ちます。例えば,食塩 $\ce{NaCl}$ は水に溶けやすいがエタノールには溶けにくいとか,塩化銀 $\ce{AgCl}$ は水に難溶であるが,ピリジンには可溶であるという情報があるだけでも,実験計画を立てる際には役に立ちます。

薬局方における溶解性

薬局方(pharmacopeia)というのは医薬品の規格基準書のことで,日本では日本薬局方が厚生労働大臣により公示されています。日本薬局方の通則には溶解性に関する以下の記述があります。

性状の項において,溶解性を示す用語は次による。溶解性は,別に規定するもののほか,医薬品を固形の場合は粉末とした後,溶媒中に入れ,$20 \pm 5 \oC$ で $5$ 分ごとに強く $30$ 秒間振り混ぜるとき,$30$ 分以内に溶ける度合をいう。

| 用語 | 溶質 $1\unit{g}$ 又は $1\unit{mL}$ を溶かすのに要する溶媒量 | |

|---|---|---|

| 極めて溶けやすい | $1\unit{mL}$ 未満 | |

| 溶けやすい | $1\unit{mL}$ 以上 | $10\unit{mL}$ 未満 |

| やや溶けやすい | $10\unit{mL}$ 以上 | $30\unit{mL}$ 未満 |

| やや溶けにくい | $30\unit{mL}$ 以上 | $100\unit{mL}$ 未満 |

| 溶けにくい | $100\unit{mL}$ 以上 | $1000\unit{mL}$ 未満 |

| 極めて溶けにくい | $1000\unit{mL}$ 以上 | $10000\unit{mL}$ 未満 |

| ほとんど溶けない | $10000\unit{mL}$ 以上 | |

薬局方は各国で定めるものですので,外国の例として米国薬局方(USP)についても確認してみます。

| Descriptive Term | Parts of Solvent Required for 1 Part of Solute |

|---|---|

| Very soluble | Less than 1 |

| Freely soluble | From 1 to 10 |

| Soluble | From 10 to 30 |

| Sparingly soluble | From 30 to 100 |

| Slightly soluble | From 100 to 1000 |

| Very slightly soluble | From 1000 to 10,000 |

| Practically insoluble, or Insoluble | 10,000 and over |

これを見ると,基本的に日本薬局方と米国薬局方では,同じ基準で溶解性を区分していることが分かります。よって,日本語と英語をこの表記で対応させてよさそうです。

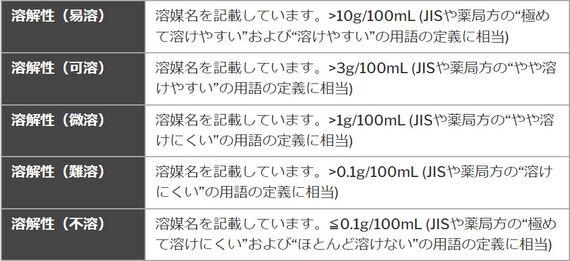

易溶,可溶,微溶,難溶,不溶

上で示した溶解性の表記はいわゆる科学用語として定義されているわけではないため,一般の化学薬品に対してこの基準に従わなくてはいけないというルールはありません。化学の資料集,データベースなどでは,上の表記法は簡潔さに欠けるということもあり,易溶,可溶,微溶,難溶,不溶という分類で表記することがあります。薬局方は 7 段階表記ですが,こちらは 5 段階です。最初の二つ「極めて溶けやすい」と「溶けやすい」は合わせて易溶,最後の二つ「極めて溶けにくい」と「ほとんど溶けない」は合わせて「不溶」とし,その間は薬局方に対応させて 5 段階にしているものが多いようです。ただし,これも定義された科学用語ではありませんので,あくまでそのように使われていることが多いということです。以下は東京化成工業(TCI)のウェブサイトから引用した溶解性の分類です。

東京化成工業(TCI)による溶解性の分類

以上を踏まえると,溶解性の表記の目安については日本語と英語の対応を含め,以下のような分類が一応成り立ちます。なお,以下の表では水への溶解度に換算して表記しています。

| 溶解性 | 日本薬局方 | 英語表記 | 溶解度($\mathrm{g}/100\unit{g}$ 水) |

|---|---|---|---|

| 易溶 | 極めて溶けやすい | Very soluble | 100 以上 |

| 溶けやすい | Freely soluble | 10 ~ 100 | |

| 可溶 | やや溶けやすい | Soluble | 3.33 ~ 10 |

| 微溶 | やや溶けにくい | Sparingly soluble | 1 ~ 3.33 |

| 難溶 | 溶けにくい | Slightly soluble | 0.1 ~ 1 |

| 不溶 | 極めて溶けにくい | Very slightly soluble | 0.01 ~ 0.1 |

| ほとんど溶けない | Practically insoluble, or Insoluble | 0.01 以下 |

ショ糖の室温での溶解度は $200\unit{g}/100\unit{g}$ 以上ですのでショ糖は水に対して易溶(極めて溶けやすい),食塩の室温での溶解度は $36\unit{g}/100\unit{g}$ くらいですので食塩は水に対して易溶(溶けやすい),塩化銀の室温の水に対する溶解度は $3\unit{mg}/100\unit{g}$ くらいですので表の分類に従えば不溶(ほとんど溶けない)となります。しかしながら,理化学辞典(岩波書店)や化学辞典(東京化学同人)では塩化銀を難溶と表しており,必ずしもコンセンサスがとれた表記法ではないことがわかります。

薬局方はあくまで薬を扱う(注射薬や点滴薬を調合する)という観点で作られていますので,実用上,ある程度の溶解度が最低限必要なのでしょう。「溶けにくい」の基準が若干緩い印象です。あくまで個人的見解ですが,水 $100\unit{g}$ に $1\unit{g}$ 近く溶けるものを難溶とは感じません。肉眼で溶解が確認できないくらい,あるいは有色の溶質であれば,飽和溶液でも溶液にほとんど色がつかないくらいでようやく不溶というのが化学者の感覚に近いと思います。また可溶と微溶の境界についても明確ではありません。

さらに言うと,実験中の観察結果を実験ノートに記録する際は,いちいち正確な溶解度を求めることはできませんので,人によって多少違うでしょうが,可溶,難溶,不溶の三段階くらいで記述することが多いのではないかと思われます。

高校化学の教科書における溶解性の表記

高校化学の教科書では易溶と微溶の表現はあまり見ません。可溶,難溶,不溶の三段階表記が一般的なようです。ショ糖に対しては「水によく溶ける」と説明されます。難溶性塩の溶解度に対して溶解度積という考え方が導入されますので,その文脈では塩化銀は難溶という扱いになり,また塩化銀に対して「水に溶けにくい」という表記も見られます。一方,実教出版の「303 化学」のように,塩化銀を「難溶性の塩」と説明しているページと「水に不溶」と説明しているページの両方が混在している教科書もあり,難溶と不溶の境界が文脈次第となっている実情が垣間見えます。

参考

- 「日本薬局方」ホームページ(厚生労働省)

- 東京化成工業(TCI)ウェブサイトより

最終更新日 2025/06/26